以北京WB为中心探索未来城市发展的创新模式与实践路径

摘要:未来城市发展是21世纪城市治理与创新的核心课题,本文以“北京WB”为中心,围绕未来城市发展的创新模式与实践路径展开深入探索。首先,文章从城市空间重构与多中心协同、数字基础设施与智慧治理、生态韧性与绿色发展、社会融合与文化引领四个层面切入,对北京WB在未来城市发展中的角色优势、挑战应对与路径选择进行系统阐述。其次,在每个方面中,分析北京WB在规划设计、技术应用、治理机制及社会参与等维度上的可能举措与创新尝试。最后,文章在总结部分结合北京WB所代表的未来城市示范样本,对其模式的可复制性、风险与应对策略、未来展望进行归纳反思。全文力求通过北京WB这个锚点,勾勒出未来城市发展可操作、可持续、可拓展的创新路径,为其他城市提供启示与借鉴。

1、空间重构与协同中心

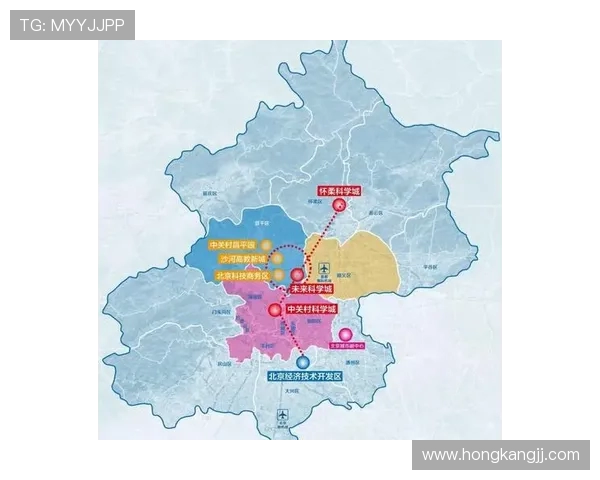

在未来城市构建中,以北京WB为中心的空间重构,首先需要跳出单一中心的传统思维,构建多中心、多节点的城市格局。北京WB作为“未来之城”的锚点,应与周边区域、卫星城镇形成协同网络,避免单点过度集中带来的资源瓶颈和交通拥堵问题。

其次,北京WB要在规划设计中引入弹性结构,兼顾中心与边缘、主干与支线之间的有机连接。通过交通廊道、快速公共交通、步行网络等方式,将各功能板块高效连接,形成“核—环—廊”结构,增强整体的可达性与效率。

第三,在多中心协作机制中,北京WB可承担引领作用,但必须与各邻近片区形成治理联动,在基础设施、土地利用、产业承接、公共服务等方面实现资源共享与功能错位,推动区域协同发展。

2、数字治理与智慧基础

未来城市的核心基础是数字化基础设施。在北京WB框架下,应构建统一的城市数字底座,包括高性能网络、物联网感知层、云计算平台与新区块链分布式架构。这些底层设施为智慧治理提供可靠支撑。

在数字治理层面,北京WB可以尝试“全域感知+实时决策”的治理模式。通过传感器、摄像头、无人机、环境监测网络等,实现街区、建筑、交通、气候等多维信息的实时采集与分析,从而支持智慧调度与应急响应。

此外,北京WB可以探索“数字孪生”城市镜像系统,即在虚拟空间同步构建城市的数字模型,通过模拟与预测支持规划与运维决策,提供前瞻性方案验证与风险预警。

3、生态韧性与绿色发展

面对气候变化与资源约束,未来城市必须具备强大的生态韧性。北京WB可在生态网络布局上下功夫,规划绿地廊道、城市湿地、公园系统等,营造生态廊桥,连接自然核心,提升生物多样性与城市适应力。

其次,北京WB应推广绿色基础设施(如雨水花园、透水铺装、绿色屋顶、风光互补设施),让城市具备海绵城市特性,提升雨洪调控能力与微气候调节功能,降低热岛效应。

第三,在能源与资源供给方面,北京WB可以大力引入分布式可再生能源、储能系统、废弃物资源化等技术,推动“零碳社区”试点,用循环经济原则驱动城市运行机制的绿色转型。

4、社会融合与文化引领

未来城市不仅是物理空间的重塑,同样离不开社会结构与文化活力的再造。北京WB应在规划之初就注重社会包容机制设计,保障不同群体在就业、居住、教育、医疗等方面的公平接入。

其次,北京WB可以构建多元参与的社会治理平台,吸纳社区、企业、科研机构、公众等多个利益相关方共同参与规划、监督与运营,使城市发展更具民主性、透明性与活力。

此外,北京WB应以文化引领赋予城市精神内核。通过公共艺术、文化创意园区、文化节庆活动、历史记忆展示等方式,塑造一种未来感与归属感并bdty半岛重的城市文化氛围,为城市居民打造情感纽带。

总结:

综上所述,以北京WB为中心探索未来城市发展的创新模式与实践路径,可以在空间格局、数字治理、生态系统与社会文化四个维度协同发力。北京WB不仅承担“未来之城”的示范功能,更可以成为连接周边、服务全域的高能枢纽。在空间重构上,突破单一中心限制,实现多中心协同;在数字治理上,建设智慧底层与数字孪生系统;在生态韧性上,推动绿色基础设施与能耗系统转型;在社会融合上,引入包容机制与文化引领。

未来,北京WB模式的复制性与风险防控同样不可忽视。要建立动态评价机制、弹性调整机制,并注重风噪、安全、运营维护成本的可控。只有在不断实践、调整、升级中,北京WB作为未来城市探索样本,才能真正走出一条可持续、具有时代意义的发展道路,并为其他城市提供有价值的参考与启迪。